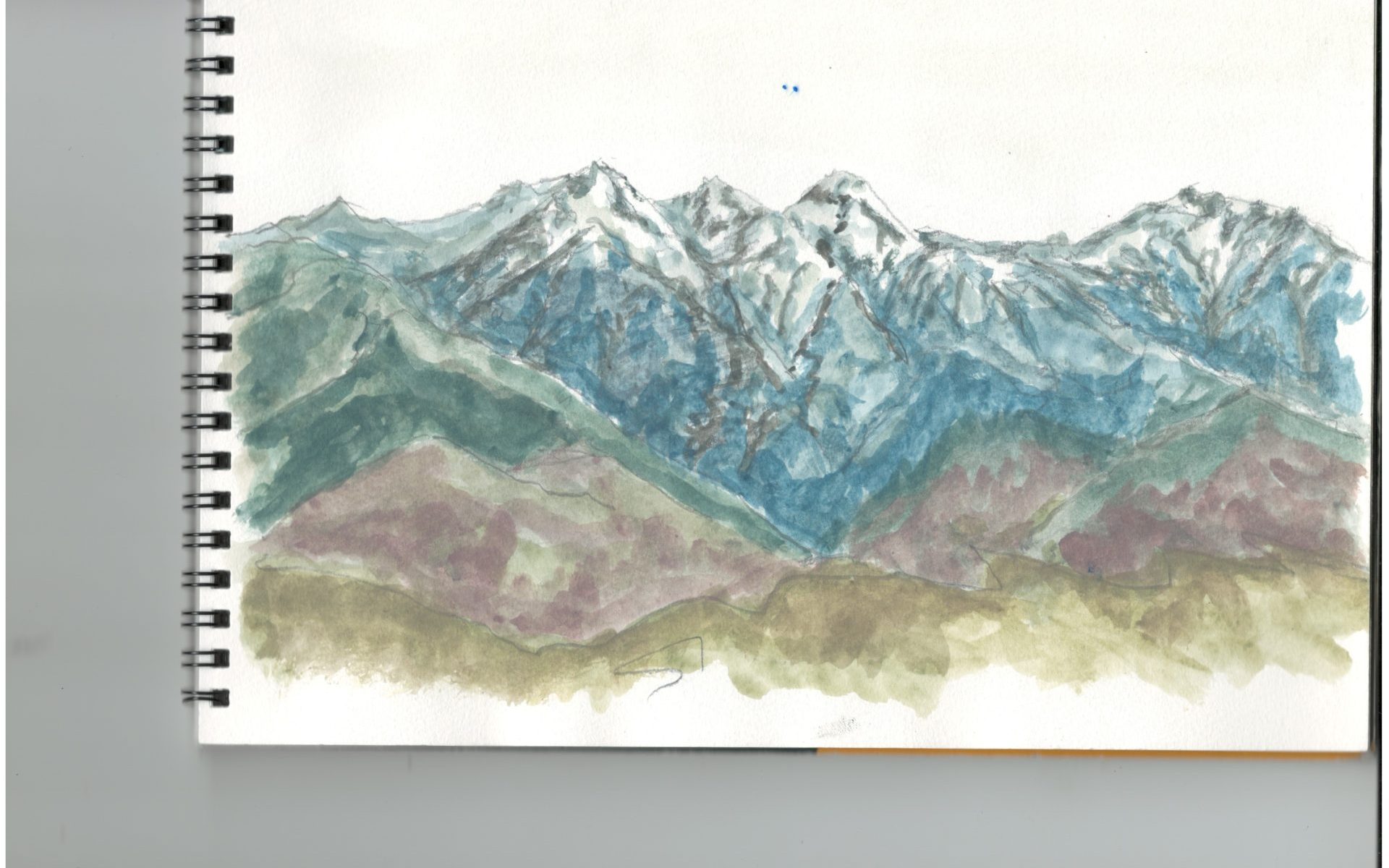

共同親権運動を始めた国立から2016年に大鹿村に移り住んだ。

鳥倉山の麓の標高1000mの家から、毎月5時間かけて上京する生活は9年目になる。

千葉県の子どもたちの学校に出向いたり、会いに行ったり裁判したり、月に1回以上は上京した。その折に学習会や自助グループを主催した。2019年に国家賠償請求訴訟を提起してからの5年間は、法改正の動きも具体化した。裁判の院内報告集会や議員への働きかけもあり、上京する理由は増えた。

そうこうしている間に子どもたちは成人した。子どもに会えない親たちを鼓舞し続けた国賠訴訟は負けて終わった。別居親子の再開や権利回復に取り組んできたのに、自分は子どもたちと関係回復できていない。どうしたもんかな。

コロナで国が外出するなと言っている間も、会えない子どもに会いに千葉まで行き、仲間たちと集まりを持った。結婚を機に大鹿に来たのに、「こんな時期に子どもに会いに行くなんて」と妻に捨てられ、5年前には大鹿にいる理由もなくなっている。

「家族って何だろう」

だけど、子どもと引き離されるというつらい体験ですら、それを誰かと共有できた。それが社会的であり政治的な問題であると知ることで、ぼくは自分自身を取り戻すことができた。国立から共同親権運動が始まった。どこにも居場所がないと感じた者たちは、世界に自分を受け入れてもらえるようにするために、社会を変えようと思い立った。

単独親権制度という法と因習が子どもたちの前に立ちはだかっていた。共同親権運動を始めたとき、司法で写真3枚の送付という決定を受けた仲間を支援した。彼は「本当は法律なんてない社会を望んでいるんだけど」と口にした。「法を私たちの手にするために」法改正を促すと、国はハードルの名前を変えて立ちはだかり続けた。運動から離れた彼の言葉を抱きしめて、ぼくは支配の道具と化した法なき世界を夢見てジタバタし続けた。

戦前から引き継がれた家制度は戸籍の中に命脈を保っている。戸籍外の家族関係を内縁化し、国に都合のいいときだけ関係を容認する、壮大な仲間外れの体系である。家族にも社会にも「アウト・ロー」とされたぼくたちが人間であり続けるために、勝ち組負け組を作り続ける社会では、さほど顧みられることもなかったものを一つひとつ見直していった。

人の痛みが自分ごととして想像できるから、お互い様や信義や公平、思いやり、といった言葉が現実味を持つ。一人ひとりの弱さは社会を変える武器にも変わる。ステージから降りることで主役になれる。社会の主流から外れたときに感じる挫折感は、仲間と同じ夢を見ることで力に変わる。誰からも求められず、どこにも居場所がないということは、どこにいてもいいし、どこに行ってもいいというメッセージだ。

かつてジタバタしはじめた東京で、今何かすべきことがあるのだろうかと迷ったときに、東京の仲間たちはぼくが暮らす大鹿村に足を運びはじめた。ぼくはここに居続けるために、助けを求めていたし、地域や環境を維持するにもそれが必要だった。

ぼくが「山よりな暮らし」と名付けてはじめた発信を、「アウト・ロー」とされた仲間たちがおもしろがりはじめた。春の山里は桃源郷。山菜を取り、田んぼに水を張ると山小屋で仕事をし、キノコを求めて山に入って収穫した米を食べる。近所づきあいももめごとも、ここで暮らすには必要なこと。そこに「本物」の暮らしがあるのでは探検に来た仲間たちは、子どもと引き離されて居場所の定まらないままに、学生時代の登山の思い出を胸に大鹿村にやってきたかつてのぼくの姿だった。

ぼくが東京で誰かの助けになればとしてきたことは、実は自分が助けられていたお互い様の一コマだった。もともと山間の隠れ里は「アウト・ロー」が目指す場所だった。コミューン、解放区、アジール、梁山泊……ぼくたちはシャーウッドの森の中にいる。だとすると東京にぼくが通い続けることは、現れる未来の冒険家たちとの交歓とともに、お互い様のつながりや拠点をつくる実験でもある。

父母間の主従を決める単独親権制度は、子どもを奪い合って勝ち負けを強いる。共同親権は父母それぞれの持ち味を子どものために活かしあう。

ぼくの出身地の大分では生計(たつき)というほどの意味で「いのちき」と口にする。郷土作家で市民運動家の松下竜一が『いのちきしてます』で世に出した。「あんし(人)はあれがいのちきよ」と父や母、大人たちはこの言葉をさらっと口にする。芸に手に職、商い、愛想、特技……誰しもが生きていくに頼みとする手立てを持っている。なんであれそれで一日乗り越えろ。そう言い合って励ましあっていたのだろう。

子どもを誰が見るべきかという家族法の中から生まれた「共同親権」という言葉を、ぼくたちが新しい家族的な関係を築く梃子につかってみたい。この物語があなたの心と触れ合ったなら、そこから新しい物語がはじまる。

ぼくは今いのちきしてます。

(2025年4月28日 雪の三伏峠小屋にて 宗像 充)