Fielder 別冊の1号です。「権力に翻弄されない大人のライフスタイル集」とあるね。

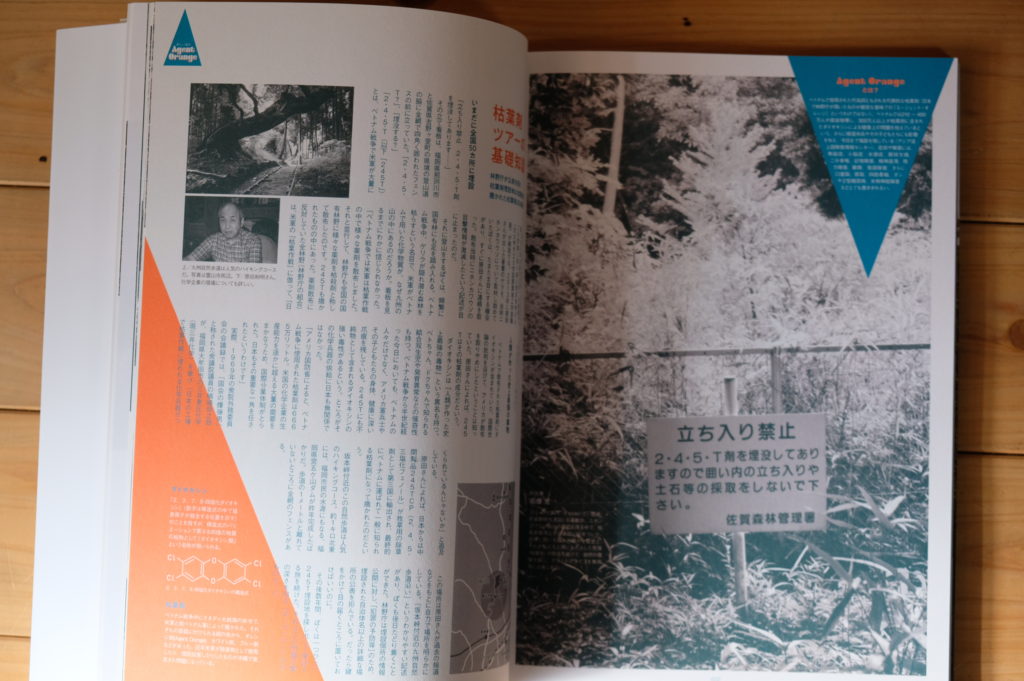

美しい国のAgent Orangeが紹介されました。

ライター宗像充のサイト

Fielder 別冊の1号です。「権力に翻弄されない大人のライフスタイル集」とあるね。

美しい国のAgent Orangeが紹介されました。

スライド上映 夢のリニア 建設現場の真相

「そうだったのか! リニア新幹線」池上彰が言わない夢の超特急

2021年 2月12日(金)18:00~19:30(入場無料)

場所 入新井集会室 小集会室(大田区大森北一丁目10番14号)

JR京浜東北線大森駅下車東口徒歩3分

スライド上映&トーク 宗像 充(ライター、大鹿の十年先を変える会)

2027年の開業を目指し、「夢のリニア」として建設が進められてきたリニア中央新幹線計画。

ここにきて、静岡県工区の工事が進まず、

建設主体のJR東海は2027年開業をあきらめました。

2019年の台風19号、そして2020年の豪雨災害により、長野県内でもアクセス道路が寸断し、

残土置き場計画は各地で地元住民と摩擦を起こしています。

工事が先行してきた、大鹿村、山梨県早川町、そして沿線の現状はどうなっているのでしょう。

工事現場の大鹿村でリニア建設をウォッチし続け、

2020年にリニア沿線全線を人力(自転車と徒歩)でトレースしたジャーナリストがレポートします。

主催 リニアを考える登山者の会・大鹿の十年先を変える会 TEL 0265-39-2067

今年1月、法務大臣は家族法の見直しについて法制審議会への諮問を表明しました。

共同親権は、親が別々に暮らしていても、

子どもが両親から愛情を受け続けるための制度的な担保です。

先進国では日本のみになった単独親権制度では

「子どものことで夫婦がもめたら子どもは女が見る」ことになります。

今の結婚、子育て、そして家族のあり方はなんだかとても息苦しい

……単独親権から共同親権に変わるといったい何が起きるのか?

いっしょに話しましょう。

2 月 23 日(火)14:00開場14:30開始~17:00

内容

■パネルトーク「共同親権―男女平等な子育てって何だ?」

・松村 直人(子育て改革のための共同親権プロジェクト発起人)

・きむら かほり(茅野市議会議員)

・小畑 ちさほ(共同親権訴訟原告)

司会 宗像 充(ライター、『子どもに会いたい親のためのハンドブック著者』)

■報告 長野県内の共同親権陳情・請願提出状況、ほか

参加費 500円(予約不要です)

場所 諏訪市駅前交流テラス「すわっちゃお」会議室4・5

JR上諏訪駅東口(霧ケ峰口)出て向かいの建物

主催 子育て改革のための共同親権プロジェクト・長野

協賛 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会

問い合わせ 0265-39-2116(進める会)

最近の「共同養育」の主張は「単独監護+面会交流」?

共同養育支援法の議論のころから、「共同親権よりも共同養育が大事」と言った主張が見られるようになって、あたかも共同親権と共同養育が対立しているかのように語られることがある。現在「共同養育」という言葉を使うときには、双方の親が養育にかかわっていること、というあいまいな定義で用いられることが少なくない。これだと1か月に1度2時間の面会交流でも「共同養育」になる。

養育を「子育て」という意味で用いるなら、一概に否定できないので難しい。ただし、月に1度2時間が「子育て」と呼べるかという疑問はある。棚瀬一代さんなんかは、「別れた後の共同子育て」という言葉を用いて、法的な概念に人的な関係という情緒的な意味を用いていたのだと思う。

子どもの権利条約9条には、「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」という規定があり、「直接の接触」という以外に「人的な関係」という言葉が権利とされている。ややこしいので、従来の法的な概念の「監護」をここで用いてみる。「監護」は身の回りの世話という程度の味も素っ気もない概念だとされてきた。

ところで、共同親権・共同監護という言葉を用いた場合、父母が養育時間をほぼ同等に分担することを指していたはずだ。年100日以上の面会交流は「単独監護と面会交流権」と通常は呼び、これが不満でアメリカでは共同監護を求める運動と立法が広がっていった。

だから「共同養育支援法案」が年100日程度の面会交流を想定していたとすると、そもそも「看板に偽りあり」疑惑が濃厚だ。それすらも基準としてなく、月1回程度の時間を想定していたとすると、そもそもそんな法律作っても実効性ない。そういった点についてまったく説明なく、法案を部外秘にして作ろうとしたのがこの法案の失敗の根本要因だ。

共同監護は均等な養育の分担が基本

以前、北九州大の濱野健さんが、「各国の共同養育(shared parenting)に対する割合」を調べてくれたことがあり、それを見ると、イギリスは50/50(2011)、スウェーデン50/50(2009)、オーストラリアは「均等ではなくとも、十分な時間」とされて、35~65%と幅広い(2009)。アメリカの場合、「共同親権、2つの居住地、養育時間の分担などにより定義され」、完全に半々になっているのはまれで、30/70などとなっていることがあるという。

以前の青木聡氏の話では、アメリカでは最近は、年間100日以上という場合、隔週の3泊4日と平日の食事、それに長期休暇中の滞在が養育プランとして標準的という。それとは別に交代居住のような均等な養育時間かそれに近い割合での養育を「共同養育(監護)」と呼ぶという説明をしていたと思う。実質的な平等か、十分な時間か、というのは常に父親の権利運動、フェミニズムの双方の運動の争点であっただろう。

しかし、いずれにしても、均等な割合かそれに近い時間で養育を分け合えば、居所も含めて親どうしであらかじめ権限の所在(共同か単独か)や決定方法を決めておかなければうまくいきそうにない。だから、「共同親権より共同養育が大事」という説明や、単独親権前提に共同養育支援法を議論することには、現状の性役割に基づいた単独養育の温存を狙う(意図的にせよそうでないにせよ)意図を感じてしまう。

問題は「ひとり子育て」の強制

以前、週刊金曜日が、「問題のある別居親のための法律は必要ない」と親子断絶防止法(共同養育支援法)の反対キャンペーンを行っていた。最近も「共同養育できる親の資質」という記事が作られていたりする。

こういった記事の問題点は、「問題がある」とか「資質」とかが問われるのが別居親限定なところだ。共同養育が均等な養育のことであれば、同居親の側も「問題がある」とか「資質」とかが問われないとならないはずだ。「問題のあるシングルマザーのための養育費履行確保の法律は必要ない」とかいう記事を書いたら、雑誌は載せてくれるかな。

立法活動をしている親を見て、法律によって相手に面会をさせようとする主張に、自分の問題に向き合えていないと嫌悪感を持つ人はいる。だけどこれは、法律によって相手に養育費を払わせようとする主張と同列で、何も別居親だけが問題ではない。

しかし、均等な養育の分担(実質平等)が目標とされるならば、問題はどちらかの「資質」に問題があることだけでなく、むしろ互いの関係になるだろう。したがってそれが可能な仕組みと関係構築の支援がその場合求められる。単にFPICに金を出せば「共同養育支援」ができるという単純な話ではない。

そして、問題は、FPICに金を出せば「共同養育支援」になるという発想を疑問に思わせない法の仕組みで、それは単独養育を強制する単独親権制度にほかならない。「共同子育てができる共同親権」と以前は言っていたけど、むしろ「単独監護しか許さない単独親権」が、片親疎外や「ひとり親」の貧困の最大の要因だ。そのための単独親権制度の廃止は「言葉が強い」どころか、ごくごく当たり前の主張になる。(2021.1.26)

スライド上映会 夢のリニア 建設現場の真相

まだ反対しているの?×まだできると思っているの?

2021年 2月6日(土)15:00~16:50(入場無料)

場所 諏訪市駅前交流テラスすわっチャオ第4会議室( JR上諏訪駅前)

スライド上映&トーク 宗像 充(ライター、大鹿の十年先を変える会)

2027年の開業を目指し、「夢のリニア」として建設が進められてきたリニア中央新幹線計画。

ここにきて、静岡県工区の工事が進まず、建設主体のJR東海は2027年開業をあきらめました。

2019年の台風19号、そして2020年の豪雨災害により、長野県内でもアクセス道路が寸断し、残土置き場計画は各地で地元住民と摩擦を起こしています。

工事が先行してきた、大鹿村、山梨県早川町、そして沿線の現状はどうなっているのでしょう。

本当にリニア新幹線はできるのでしょうか。

私たちの暮らしに影響はあるのでしょうか。

そして何のために作るのでしょう。

工事現場の大鹿村でリニア建設をウォッチし続け、2020年にリニア沿線全線を人力(自転車と徒歩)でトレースしたジャーナリストがレポートします。

主催 リニア新幹線を考える登山者の会

TEL 0265-39-2067

コロナ対策のため予約をお願いします。定員12名 (予約先: 080-5142-1618 13時以降 小畑)

という意見を持つ人が別居親の中には少なからずいるようだ。自分は別に何かまとめるためのことをしてるでもなく「経緯を知ってる」顔をして批評しているダサい人もいると聞く。

こういう意見は本当だろうか。

国会議員に陳情に行くと、議員から「ばらばら来られて困る。まとまってくれないか」と言われることはときどきある。とはいえ、議員というのは人々から意見を聞いて政治に反映させるのが仕事なので、むしろ似た課題で多くの人が意見を届けに来るというのは、それだけ大きい社会問題だと認識してもよさそうなものだ。

また、まとまったからといって、政治課題が実現できるかと言えば、例えば、朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題の家族会は、共同親権運動よりも歴史もあり、以前から一枚岩で、別居親の何十倍も世間の同情を買っているが、「拉致被害者の全員帰還」という政治課題をいまだに実現できていない。

政治課題には政治課題なりの課題の大きさの違いがあるのだから、まとまったらすぐに目的が叶うわけではないだろう。例えば、2011年の民法766条改正のときには、別居親団体は今よりも数も少なくて、ある程度足並みをそろえた部分があったけど、目標としたのは民法766条改正ではなかったはずだ。別居親が声を挙げなければ実現しなかったかもしれないけど、今と同じでハーグ条約加盟圧力という外圧もあり、国がガス抜き的に国内法をいじったのが実態だ。

ぼくも何回か経験があるけど、当選者1人の選挙やらは、ある程度足並みをそろえれば当選可能性が高まる場合もあるので、そういうやり方も有効な場合がある。ただ、足並みをそろえることは、政策を実現することとイコールではないから、当たり前だけど、動きが悪くなる場面も当然出るし、場合によっては足を引っ張られることもある。

逆に、団体がばらばらしているから有効な場合も当然ながらある。例えば、ハーグ条約や共同親権反対の運動はこの10年間一貫してある。いつも彼らが政策をすり合わせて議員ロビーでも足並みをそろえていたかと言えば、そんなこともないだろう。バラバラ議員に訴えかけて、うんざりさせて、それで目的を達しているのだから、彼らから見習うことは多い。

議員の側からすれば、団体がまとまっていれば、団体のトップの頭を押さえつけていれば原則的な意見(多く少数派だったりする)や違う観点からの懸念を、直接聞くこともなく団体の幹部のせいにしてあらかじめ調整させることができる。これはずいぶん仕事が楽だ。共同養育支援法案のプロセスではこれが見られた。

以前も書いたけど、何を実現したいのかの獲得目標のない運動など、しても意味ない。短冊に願い事を書いても人任せで、願いが叶う保証もない。法律を作るのは議員だけど、彼らに税金を払って仕事をさせているのはぼくたちで、彼らもまた、多くの人が納得のいく解決策を真剣に考えて提示したっていい。法務官僚に法案を書かせても、今のままが楽だから現状維持の法案を作りがちだ。

団体がまとまるのが目的ではなく、政策を実現するのが目的なら、実現する政策をまず決めないと、「どれでもいいから実現できそうなものからしてください」なら、「どれも無理そうだから全部だめ」とぼくが政治家なら言うだろう。目的のために組織という手段があるので、目的のはっきりしない団体の民主主義を論じたところで意味はない。こういう場合、「目的は一緒だから」は「俺の言うことを聞け」と同義だ。

単独親権前提で、それを微修正して積み上げるというやり方は、結局、「私には関係ない」という当事者が多すぎて、当事者をまとめるなんてできないし、反対意見にも対抗できない。一部の当事者をヘイトすれば法案を潰せるのだから反対派にも楽だ。

一方、単独親権制度を撤廃、という逆方向の提案は、「それって関係ないと思っていたけど私にも関係あるかも」という人が多く出てくる。家族の形や性役割から派生する問題は多くの人にとっての課題で、そういう問題意識を共有できる。

当事者がまとまるなんて結果であって、何の課題の当事者か、というのでまとまる対象も変わってくる。たしかに、十年前は誰も共同親権なんて知らなかったから、現実味を感じなかったけど、これだけ共同親権という言葉も出回ってきていて、別居親が「単独親権制度を終わらせよう」と今言わないと、政策論争なんて永遠にできない。

目的意識のない別居親ももちろんいるだろうけど、そういう人は別に単独親権制度のままでいいから、いっしょにやる必要は全然ない。無理にいっしょになればお互いの足を引っ張ろうとして、根拠のない中傷を垂れ流し主導権争いに血道を上げる。ただし、「自分が子どもと会えればいい」という主張だけなら、それを政治課題の上位に上げてくれるほど、世間の人はお人よしには思えない。

あと、宗像は運動から金をもらわないと生活できないから、法案ができないようにしている、なんていう批判もあるそうだ。今までの説明からそういう批判は根拠がないことはわかるだろう。というか、社会事業家が経済的に暮らしていけることはいいことなのに、そんなしみったれた批判をよく思いつくものだ。今年の大河ドラマ見ろ。

ちなみにぼくの本業はライターだ。楽な暮らしではないけどそこそこ人生を楽しんでいる。(2021.01.21)

西牟田靖『子どもを連れて、逃げました。』

著者の西牟田さんは、前作『わが子に会えない 離婚後に漂流する父親たち』に続いて、離婚と子どもの問題を、当事者たちから話を聞き出して、ルポとしてまとめている。

ぼくは自分も子どもと引き離された経験があるから、どっちの本も読み始める前は自分の経験と反響して身につまされたり、しんどくなったりするんじゃないかなあと思っていた。だけどどちらも単純に読み物としておもしろく読み進められた。なぜなんだろう。

自分の体験をベースにして、他の人のこともよく理解しようと話を聞き進める著者の姿勢とプロセスには、率直さを感じて好感が持てる。もう一つは、話をしてくれた方の体験は、どこにでもいそうな「普通の人」であるにもかかわらず、一人ひとりドラマを抱えているというのにあらためて気づくからではないかなと思った。今回は女性の側が離婚を乗り越えていくプロセスを聞き取っていくのだけど、それらを読んで感じたのは「たくましさ」だ。

本の帯には、DV、モラハラ、浮気、貧困とあるし、語ってくれた女性たちの経歴も、マジシャン、イベント屋、弁護士などいろいろ、そして結婚や子どもができるに至った経過も、学生のときの同級生や国際結婚、父親には子どものことを告げていないなど共通する部分もあまりなくて、次の人の話はどんなだろうなと思って読み進めることができる。

そして、離婚というのは、そういうドラマを引き起してかつ、それぞれの人に試練を与える冒険なんだろうなと読んで思った。帯には「困難な状況をどのように生き抜いたか」と書かれているけど、つまりこの本は、彼女たちのサバイバル体験を収録している。多分、そういった体験は、離婚体験のない人にとっても興味を掻き立てる。「界隈の人」向け本として読まれるのはもったいない。

そして、そう思わせるのは、著者本人の「違った世界を見てみたい」という好奇心の強さが背景にあるような気がする。シングルマザーの本であれば、被害者目線で多くまとめられていたと思うけど、この本はそういったカテゴリーから抜け出ていて、新しい取り組みだと思う。そういう意味では、前作も、子どもに会えなくて泣いている男、という世間一般の基準で言えば、かっこよさとはマッチしないところが、おもしろ味につながっていたのだと思う。

著者の西牟田さんは、本人も子どもと引き離された経験があるのだけど、彼女たちの話を一人ひとり聞き取っていくにつれて、自分の家族との体験や思い込みが客観的に見られるようになり、心が揺さぶられている過程を率直に書いていて、それが本書のもう一つの「見どころ」になっている。

例えばDVの扱いでは、前作を作る過程では、親子の引き離しやでっち上げDVについて取り上げ、なんてひどいことをすると感じたと本書にはある。それに対して戦闘モードでやってきた編集者との出会いから、じゃあ逆の立場はどうなんだと取材を重ねる。そして今度は多くの女性が父親から引き離したいとは思っていない、DVの危険がある場合は、簡単には会わせられないと述べるようになっている。

課題も見えそうだ。子どもに会いたい側がいて、父親への関与を望む側もいて、だけど危険があれば引き離していい、となっていること自体が、現在の制度の限界だろう。著者は、共同親権・共同養育の知識があって、登場人物たちの発言や行動について相対化したり、自分の経験をジェンダー的な観点から振り返りもするけど、基本的には、父親が会いたい側、母親が会わせる側という対照軸になっている。どうしても、その発想の中からの異性の置かれた立場に対する視点の欠如への振り返りという感覚になりやすい。

それ以外の性役割を超えた実践をしている人、例えば、子どもに会えない母(一部本書にも出てくる)や、同居父などの経験は周辺的な問題として制度を扱う場合に考えられやすい。また、危険性という観点からのDVと引き離し問題の扱いだけでは、では子どもが両親から愛情を受けて育つにはどうするのか、という視点が弱くなる。

これらはいずれも本書をまとめるにおいては著者の関心の範疇外だったと思うので、「ないものねだり」であるのは確かだ。だけど、体験談と制度を両方見据えて本書をまとめているので、課題として出てくるのは避けられないかなあと思う。(2021.1.17)

今SNS上では、虚偽DV、でっち上げDVと言わないようにしよう、という議論があるというのを人から聞いた。そういう議論は昔からあって、ぼくも「DV冤罪」とか言わないほうがいいんじゃないのと言ったことはある。ただ、当たり前だけど、離婚家庭支援をしていて、この問題は相当の害悪なのは明らかだ。

冤罪というのは、やってないのにやったと言われて罪を問われることだ。ただ日本の定義ではDVは主観的なものだ。つまり「思ったらDV」なので、被害を主張する人の主観を否定してもしょうがない。

なので、「冤罪」かどうかを議論しても永遠に結論は出ない。表現は微妙だ。DVは日本語に直せば家庭内暴力のことなので、それ自体で言えば、DV罪というようなものはなく、傷害罪や暴行罪で取り締まられることになる。

ただし、日本のDV対応は民事対応なので、家庭内暴力の被害を訴えても、警察は捜査せず「シェルターに言ってください」となる。また、シェルターに行かなくても、支援措置で相談履歴だけで住所非開示がなされるので、実際に暴力がなくても「暴力があった」と言えば、「逃げる」ことができる。

ここに虚偽やでっち上げがあれば、制度の信頼性が低まって制度自体が使えなくなることにもなり、実際にDVの人が「嘘言ってるでしょう」と言われて行政から信頼されなくなる原因にもなる。 共同親権の議論とは関係なく、むしろ社会問題としてきちんと対処しないとならない。虚偽やでっち上げで人を貶める行為は、それ自体人権侵害だし、場合によっては法廷侮辱罪や虚偽申告罪になるし、DV被害者の敵だ。

実際、裁判書類とかを見ても、「馬乗りになって首を絞められた」とかワンパターンで描写しているものが別の事件で見られたりして、虚偽やでっち上げが横行しているのはよくわかる。こんなことがされていること自体がDV施策が失敗している証拠だ。実際、単独親権の中、DV・虐待の申告は年々増え続けている。単独親権に何の抑止効果もないのに、共同親権のために虚偽DVと言わないようにしようというのは、制度上何の整合性もない。

ただし、なぜ、「虚偽DVと言わないようにしよう」というのかはわかる。

現在、国会議員の間で進んでいる議論は、共同親権はやむなしだから、いかに抜け穴を作ろうか、というものが考えられる。こんなのはこの10年間、親子断絶防止法の議論のときから繰り返しされてきたことだ。つまり「DVや虐待のおそれ」の場合は、「特別な配慮」をすべきことをどこかの条文に潜り込ませるのが、多分狙われている。

共同養育支援議連というのは、そのための団体なので、あそこに所属すれば「虚偽DVと言わないようにしよう」と言い出す流れになる。主張を一致させるために、当事者を選別して切り捨てるということがこういう場合よく起きる。

「虚偽DVがある」なんてことになれば、「DVや虐待のおそれ」に「特別な配慮」をして引き離しを容認することができなくなる。つまり、虚偽申告罪や法廷侮辱罪など、実際の犯罪であっても、家庭内暴力の場合は罪に問わないなんてことにもなる。濡れ衣を着せられた人にとっては、悔しい思いをすることだろう。実際にないことにもかかわらず、「父親はDV」と言われて引き離された子どもにとっては、親から裏切られ、社会からも裏切られ、二重に裏切られることになる。子どもの権利の観点からも、断じて容認できない。

妻から別れを切り出された側が、実際に自分のことを内省する機会を得ることは重要だ。しかしそれは別に妻の側だって同じく重要だ。現在のDV施策は、女性の側が善意であることを前提に組み立てられている、ということは内閣府の男女共同参画局の役人が言っていたことだ。

「虚偽DVと言わないようにしよう」という主張は、男女ともにDVの加害者にも被害者にもなり、多くDVは双方向的なのもだということを無視していて、DVの防止には何にも結びつかないどころか、むしろ相手を陥れる道具にDV施策を使うことを許す。しかもその対象が男性限定という点で、男性差別だし、女性は被害者という性役割に根付いたものだ。親権議論を進めるために、こういった犯罪を容認するとしたら、何のための共同親権だ。

しかし実のところ、家族に関する価値観が別れてきた中、民事不介入は自力救済と同義になり、単独親権制度があるが故に、裁判所に基準がなく、だから先に連れ去ったものに既成事実として親権を与えるしかない。しかも女性が被害者しか想定されていなくて、相談や支援は女性しか対処しない。そうなると、とにかく女性が訴えればなんでもDVになってしまうわけだから、男性の側が不満を抱くのは当たり前。それを「虚偽DVと言わないようにしよう」なんて言ったら、男は被害を受けても泣き寝入りをしろ、と同義になる。軽率すぎる。

むしろ、DV施策については、とにかく男性も女性も加害も被害もあるのだから、相談も支援も男女平等にするしかない。そうなれば、女性のみを「保護」するのではなく、男女ともに刑事罰で対処されることになり、適正な手続きのもとで、実際に罪があれば贖うこともできる。被害者が逃げるより、加害者がまず収監されて一時的に引き離される。DV加害者が親権をもって、子どもを虐待する可能性も低まるだろう。女性支援に携わる人が「男はとにかく危険」と偏見で見ることもなくなる。

DVは家庭内のものだから、立証するのが難しいのはあるだろう。だけど立証が難しいのは何もDVに限らないし、多くの殺人事件は家族関係のもとで起きている。それでも「冤罪」はあるかもしれない。だけど、虚偽が「ない」とされていればそれに対処できないけど、「ある」のが前提なら、それに応じた対処の仕方ができる。

国会議員やらと仲良くなって「あるある」は、自分もまるで為政者であるかのように勘違いして、そういう発想で利害の調整を先に想定して考えてしまうということだ。たしかに法律を決めるのは国会だし、それを使って施策を打つのは行政だ。だけど、彼らが何のどの利害を代表して行動するかは、声や道理を通じて民衆が訴えかけること、要求を届けることで左右される。

国会議員と仲良くなったから、同じSNSで議論できているからと、自分が偉いなんて思い込んで 当事者をコントロールしようとするのは、分断を当事者に持ち込むだけだ。政治は市民がするものだ。

「選択的単独親権」とは

毎年弁護士の後藤富士子さんから年賀状が届く。小さい字でみっしりと、家族法に関するコラムを毎年書いてくれていて、今年は何を書いてくれてるんだろうなあと思ったら、今年も共同親権のことには触れていた。特に、今年のコラムは婚姻制度と、同姓/別姓、共同親権/単独親権のことに言及していて、婚姻制度との関係について興味深かった。

後藤さんは、自民党内での「選択的夫婦別姓」議論について、「夫婦同姓」原則を永続化するだけではないかと述べ、民法上の規定は性中立的だから、女性差別には該当しないという。何を「女性差別」と呼ぶかは議論があるだろうけど、以下年賀状の内容が論文みたいなので引用してみる。

「むしろ、夫婦同姓の強制は法律婚を優遇する制度に根差しており、『事実婚差別』というべきもの。また夫婦同姓の強制は、結婚によって夫婦のどちらか一方が氏を喪失するから、『個人の尊重』と両立しない。」

憲法上の価値を踏まえると、夫婦別姓を原則とし、同姓を選択制にする「選択的夫婦同姓」が「合理的」となるという。

この論理を単独親権制度にスライドさせると、事実婚では原則として母の単独親権で、これも「事実婚差別」。離婚によって父母のどちらか一方が親権を喪失するのは、『個人の尊重』と両立しなくなる。そうなると「未婚・離婚を問わず、父母の共同親権を原則とする。例外は、婚姻中でさえ認められる辞退や親権喪失宣告など家裁の処分のほかに、父母の自由な選択による単独親権を認められてよい」とある。この場合、引き離しの被害者が親権放棄を迫られる事態や養育放棄の問題はなくなりはしないけど、考え方の筋道としてはすっきりする。

家庭生活を国から個人に取り戻す

夫婦同姓の強制や婚姻外の単独親権規定は、後藤さんの言うように、婚姻制度を優遇してそれ以外の家族形態を差別するために必要な規定だ。一夫一婦制でみんな結婚できるし、子どもを作って一人前、みたいな感覚を定着、広めるためには、その型にはまらない家族関係との間で、法的な差別を設けるということになる。

というか世帯単位の戸籍を先につくったから、それに合わせた民法になっているのだけど、世帯を通じて徴税や徴兵を行い、国の意思を体現させるために家庭が役割を果たした。後藤さんは「家庭生活を国家の統制・管理に委ねず、『個人の幸福追求』の線上に取り戻すことが肝要ではないでしょうか?」と結んでいる。

共同親権訴訟では、親の養育権を憲法13条の幸福追求権として位置づけて、原告は単独親権規定によってこれを侵害している国を訴えた。相手との関係が婚姻しているしていない(未婚・離婚の場合)によって、子どもと会えなかったり、子どもを一人で引き受けさせられたり、不公平じゃないかと述べた。

これに対して国側は「婚姻制度の意義」を反論として前面に出してきた。訴訟では、「だったらその意義って何なのよ」と国側に聞いている。

後藤さんの言うように、だいたい婚姻中共同親権と言ったって、子どもに関するすべてのことを共同決定している夫婦は少ない。共同生活していれば、「学校のことは母親、進路のことは父親」「ごはんを出すのは母親、保育園の送迎は父親」(性役割的になっている場合も少なくない)とか、何となく役割分担している夫婦もいるけど、これは何も婚姻外や別居中でも、取り決めがありさえすればできるわけだから、婚姻内外でそれを区別する理由がそもそもない。

もともと子どもの両親は二人いるんだから、原則は共同親権でしょう(時に応じて決定権をそれぞれに渡すことはある)というのがものの道理だし、共同親権運動の主張だ。後藤さんのコラムは、法律的にそれを裏書きしてくれている。

ちなみに、現在国が主張したり、早稲田の棚村さんやらが主張している、選択的共同親権は、実質、単独親権をどうやったら温存できるかという議論なので、今の連れ去り・引き離しの違法行為を規制するつもりはさらさらない(女の人が「かわいそう」だし、男は黙って金出せ、子どもに会えないくらいがまんしろ、というまったく古臭い理由)。

共同親権と個人の尊重をともに

先日、共同養育ができる親の資質みたいな記事が出ていたけど、共同養育なんて関係の問題なのだから、別居親の側の資質だけ議論したところで見当はずれでもある。別居親の話を聞いていればわかるけど、別居親の側に対する引き離し行為が長期化するのは、同居親側に、親家族の支援がある場合が結構な割合である(別居親側の主張の背景に跡継問題がある場合も少なくない)。

一時的にシェルターに入って女性支援の手を借りても、結局は実家やその近くで暮らして、他に養育を手助けしてくれる人がいたり、その人たちが引き離しを肯定してくれたりしている場合だ。別居親が主張し続けると、それなしに引き離し行為をし続けるのは難しい。だから双方に共同親権を前提にした支援がなされるのが、これからの支援の目指す方向だ。

以前は親権取得割合は男性のほうが多かったのが、1966年を境に、女性が親権を取得していく割合が高まっていく。その理由は不明だけど、その間に核家族化が進んでいって、むしろ強まったのは子育ては女性の仕事という性役割かもしれない。後藤さんも言っているように、「今も昔も家制度。父系が母系になっただけ」ということなのだろう。

そういう意味では、原則共同親権にして、親の法的地位の異動にかかわらず、子どもから見たら父母がいて当たり前という感覚が浸透していくことと、家族関係はそもそも個人間のもので個人が幸せになるための手段(つまり家があってどう所属するかの問題ではない)という感覚を個々人がどう身に着けていくということは、同時並行で目指されるべきことだ。

共同親権になっても過剰な期待はできない?

アエラの12/27配信記事に、「共同親権になっても別居親は「子どもに会えない」? 共同養育ができる親の“資質”とは」という記事が出ていた。

ちょっと違和感があった。

子どもと引き離された親にそれぞれパーソナリティーがあるのはわかるけど、記事のタイトルからわかるように、共同養育ができる親の条件を資質の問題にしていいのだろうか。ぼくも引き離し問題の支援にかかわる中で、多くの別居親たちに会ってきたけど、何かしら学ぶところはあるし、切羽詰まって状況に適応できなくて悩んでいる人は多い。でも平均してみれば世の中一般の人と変わらないと思う。

そんな中、法的な手続きにしろ、心理的な対処にせよ、どちらも支援だと思って当事者の話を聞いている。日本の場合、子どもと引き離された側の支援の場合、法的な対処がきわめて限定されているうえに、単独親権制度という制度が問題を引き起こしているので、紛争が起きやすくなっていて、勢い、心理的なサポートの比重も高くなっている。

特に現在の制度的な枠組みでは、もっぱら女性の側を被害者と推定した支援しか行われておらず、法的にはDV法によるDV被害者支援や、その後の離婚係争支援がなされ、男性の側での公的な支援がほぼまったくない状況になっている。

引き離された側の支援は、一部の弁護士や民間の手にゆだねられていて、こういった支援の偏りが、双方に対する公平な支援を不可能にしている。それが当事者たちが制度の不公平感に目を向け、その改変のために働きかける動機になっている。

この記事は、こういった構造の不公平さをあまり考慮していないように感じられた。支援の不足の問題を当事者の資質の問題にすり替えているように思えなくもない記事だった。共同養育が可能になるのは、別居親が同居親に理解を示してはじめて可能なのだろうか。つまり、現行の「子育てするのは女の仕事」という社会常識を前提に議論が組み立てられていると感じた(その意味では「単独親権ワールド」)。

共同親権は共同養育権

アメリカで共同養育という言葉が用いられる場合、半々の養育時間の配分か、あるいはそれにより近い養育時間の配分割合の場合を指していて、単純に双方が子育てにかかわるという意味ではないと理解してきた(2019年の国連子どもの権利委員会の勧告の邦訳にあたり、CRC日本は「共同親権」ではなく「共同養育権」という言葉を選んだ)。

例えば、年100日以上の「相当な面会交流」と呼ばれる養育日数は、面会交流権で共同養育権とは呼べないと思うのだけど、この記事の趣旨で言えば、日本のように、月に2時間の面会交流でも「共同養育」と呼べることになる。つまり、子どもに親が二人いる以上、「権利」として実質平等の養育時間(かそれにより近い養育時間)の配分を相手に求める共同養育(請求)権が本来双方にあるのだという前提を、意図的に避けているように思える。

離婚を切り出された側が、まずは相手の気持ちを受け止めたり、謝ったりしたほうが、協力関係を築きやすい場合があるのはそうだし、ぼくも自分の経験を語って支援することはある。だけど、ぼくもそうだったけど、実際問題本人がそうできないのは、構造に対する不公平があるのに、自分だけがそれを求められるのはしんどいからだ。

支援者が構造の問題について目をつぶり、本人の努力だけを求めるのは乱暴だ。結局本人の気づきを待つしかないという実情がある(これに対して女性支援の側は単純だ。女性は被害者なので、「あなたは悪くない」ということになる)。

単独親権制度を撤廃することが、最低限かつ最大の子育て支援

特に支援者側が、構造の不公平を自覚しながら、当事者が声を上げるのを待つとなると、当事者の側は当然「え、わかっててあなたは声を上げてくれないの」と思うだろう(記事の発言者がそうしていないというわけではない)。

共同親権になったからといって会えない親がいるのは制度の趣旨を理解し得ない人や、制度を悪用する人がいるのだから当たり前で、それは共同親権の国でも会えない親がいることからわかる(といっても、日本とはその量と質は全然違う)。

専門家や共同親権の議論を意図的に避けてきた国会議員や一部の当事者グループの間では、共同養育という言葉を用いるべきだという議論があるけど、一般には共同親権という言葉が浸透しているし、法的な支援の不足を議論する場合、むしろ単独親権と共同親権という対照のさせ方のほうが理解しやすい。共同養育は親から見た養育のあり方の問題だけど、子どもから見たら「パパもママも」という実態を直接的に表現するのは共同親権だろう。

つまり、共同養育という言葉だと、単独親権制度があるが故に生じる、支援の障壁や支援のメニューの不足、その背景にある構造の不公正が見えにくくなるのだ(だから個人の資質の問題に行きやすい)。

「子育て改革のための共同親権プロジェクト」が問題提起したのは、「ジェンダーギャップ指数(男女格差指数)」は153か国中121位という数字でもときどき語られるように、結局、根強いこの国の性役割(性差別)意識が単独親権制度を温存させてきたということだ。

逆に言えば、「子どものことで妻とけんかしてもどうせ勝てないでしょう」という、単独親権制度があるが故のあきらめが、「だったら子育ては女がすればいいじゃん」という意識を生み、男性の育児分担が進まない原因になる。引いては女性の社会進出も進まない。

だとすると、単独親権制度を撤廃することが、最低限かつ最大の子育て支援であり、日本の沈滞した社会構造を大きく変える起爆剤になる。この点を積極的に打ち出すことが、今、共同親権運動で求められていることだ。別居親の主張が正義を勝ち得るとしたら、自分たちのことだけ心配していても響かないだろう。

以上指摘して、アエラの記事の執筆者、発言者にも本稿で議論を投げかけたい(読んでくれたらだけどね)。