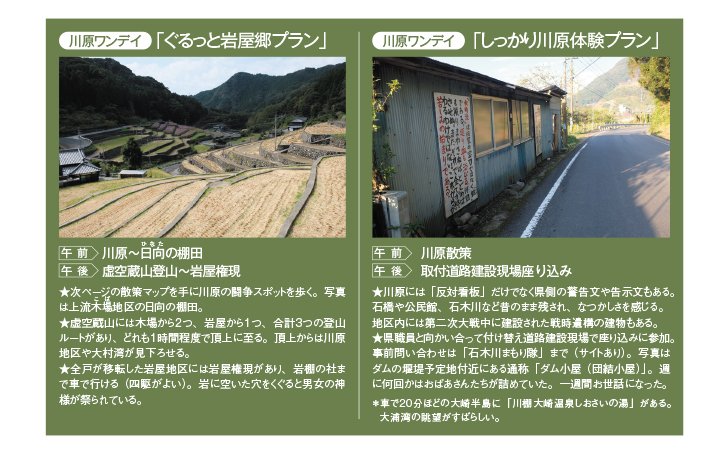

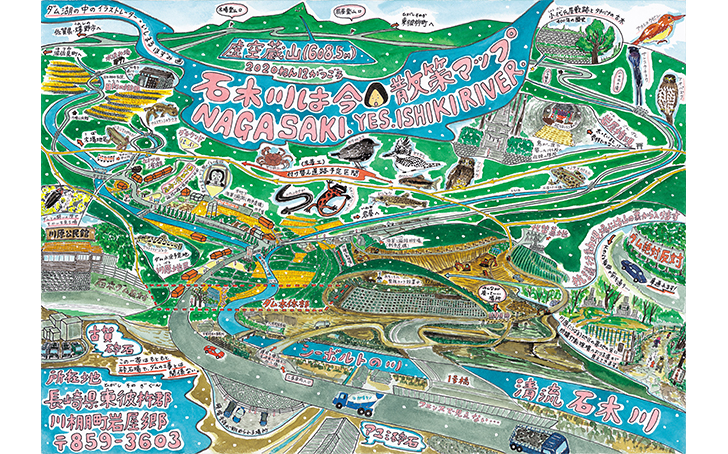

長崎県川棚町川原 ー元祖・ふるさとを守るたたかいー

長崎県川棚町川原地区。町の中心から十分ほどの谷間に一三戸約五〇人が暮らす。ここに石木ダムの建設計画が浮上したのは半世紀以上前。建設を進める長崎県は強制収用によって昨年九月、地区内の土地をすべて取り上げた。それでも建設工事を止めるため、地区の「おじさんおばさん」は毎日座り込みを続ける。一週間いっしょに座って、ダム反対の川原ライフに入門した。

文・写真 宗像 充

盛り土の上でイスに腰掛ける?

「ここはおれのふるさとたい」

地区総代の炭谷猛さんが建設現場を案内してくれた。朝早く墓地に続く道を登り、砂利道を下った先の赤茶けた土の上に、二〇人ほどの男女がイスを出して座っていた。炭谷さんとぼくは、そこと工事現場を分ける柵を越え、高台から現場を見下ろした。

「炭谷さん、困りますよ。工事現場内を勝手に歩かないでください」

大丈夫なのかなと思っていたところに、長崎県の職員の一人が寄ってきた。炭谷さんが言い返したのが冒頭の言葉だ。口論になって脇で見ていたぼくも「あなたは誰だ」と名前を聞かれた。「答える必要あるんですか」と問うと、「不満があるなら裁判すればいい」と言い放った。

前日の一〇月二六日が、長崎県が示した物品撤去の期限だった。イスを入れる物置や旗竿、テーブルとベンチの写真を載せた看板がある。県側は「道路区域内の不法占有物」として撤去の要請をしている。そのテーブルでぼくは地区の女性たちが出すコーヒーをすすった。

ここは県道の付け替え道路(三・一キロ)の建設予定地の一画だ。一六日に抜き打ちで土砂が運び込まれ、だから赤土の上に座っている。それまで平日の午前中だけだった座り込みを午後と土曜も実施するようになった。この日、座り込みは九四二日を数えていた。

炭谷猛さんは地区の総代で、川棚町の町議会議員。選挙ではトップ当選だったが、町議会では唯一のダム反対派。

「小さなダムの大きな闘い」

背後の鋭鋒、虚空蔵山から流れ出た二つの支流が身を寄せ合うように合流する場所に、川原地区はのびやかに棚田を広げ、家々が点在している。夏にはホタルの群舞が見られるという。その集落を回り込むように、付け替え道路が森を切り開きながら鎌首をもたげた蛇のように這い上がっている。

川原にダム計画が浮上したのは一九六二年。長崎県と佐世保市が二級河川川棚川の支流、石木川に計画した。堰堤高は五五・四メートル、総貯水量五四八万トン(東京ドーム四・四個分)。総事業費は五三八億円の多目的ダムだ。虚空蔵山の頂上から見下ろすと、きんちゃく袋のような地勢の川原は、格好のダム予定地に見える。

「最初はハウステンボスに水を使うと言ってたとよ。それが今は佐世保市の渇水に備えてとなっている」

現地で座る女性たちのまとめ役の岩下すみ子さんは佐世保市出身だ。石木ダムは当初、針尾工業団地の水がめとして計画された。ところがこの計画はとん挫し、予定地は現在テーマパークのハウステンボスになっている。

「県はそこで計画を見直さなかったし、次は治水と目的を変えていく」

岩下さんが憤る。建設側が理由とする一九九四年の渇水も「全国的な渇水で佐世保市だけじゃなかった。納得できない」。実際、ダムのできる石木川は川棚川全体の一割の流域面積しかなく、ダムを作っても洪水は防げない。

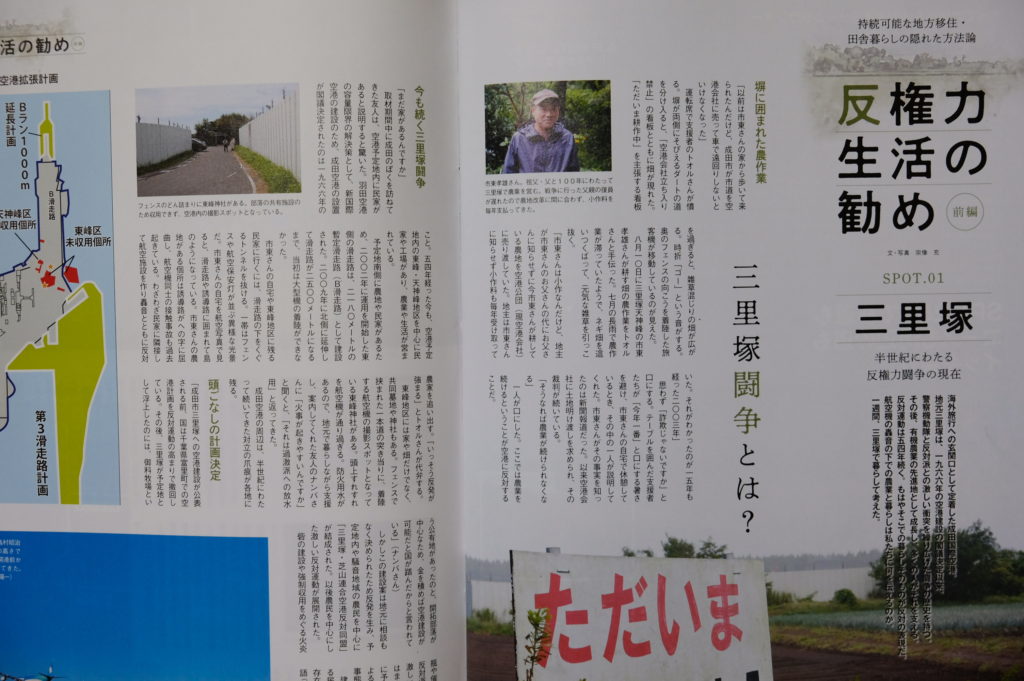

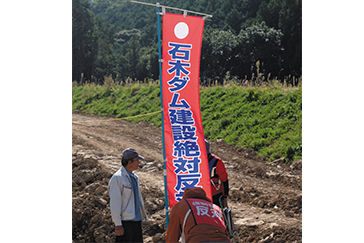

当時の建設省がダム計画を認可すると、住民たちは「石木ダム絶対反対同盟」を作り立ち上がった。同盟の幹部が切り崩されると同じ名前の同盟を再結成し、一九八二年には機動隊一四〇名を投入しての強制測量を実力阻止。「小さなダムの大きな闘い」と呼ばれた。集落内には、櫓や反対看板があちこちにあって、人々はその中で暮らし、世代を重ねている。

一〇年前に付け替え道路の建設が始まると、重機の下に座り込むなど建設阻止の衝突が再び起き、その末に今の座り込み場所がある。土地は取り上げられても「一三軒住んでいてダムができるとは思わない」と岩下さんがきっぱり言う。女性たちは柵を乗り越え「みんなの土地」を見て回る。

初日に長崎県の職員と言い合いになった後、ジャーナリスト向けに出された掲示。施工業者が筆者の車を撮影するなど建設側の警戒感が伝わってくる。

2017年、夜間抜き打ちで重機が持ち込まれた。住民たちは重機の下に座り込んだ。(撮影・山下良典)

佐世保市の水道局には「石木ダム建設は市民の願い」の垂れ幕が。川原からは車で40分ほどかかり導水時には途中の峠はポンプアップする。

「石木ダム絶対反対同盟」の幟旗は「室原王国旗」。ダム建設史上最大の紛争と呼ばれる、松原・下筌ダム闘争で一三年間の反対を貫いた室原知幸が作った。熊本・大分の県境を流れる筑後川の山間に「蜂の巣城」と呼ばれる砦を築き、国の強制代執行と「交戦」した「蜂の巣城の闘い」は松下竜一の『砦に拠る』で読むことができる。「日の丸」を反転させた王国旗は、人民が権力を囲む。川原で反権力の命脈を保ってきた。

昨日も今日も明日も座る

週に何回くらい来るのかと聞くと、「毎日よ」という答えで驚いた。これは一週間やってみるしかない。

休み時間には茶菓子とコーヒーが出て「いつもよりサービスがいい」と軽口をたたく。

それが二日座っただけで消耗する。埃っぽいし日差しも強い。朝、目の前の柵の向こうに出勤する県職員が去れば、監視カメラで見張られる。これを雨の日も風の日も一年中続けている。

「今日私たち温泉に行くんだけど行くかな」と岩下さんに火曜日に言われて飛びついた。「若い男を連れてきた」と受付でわざわざ言うお隣の岩本菊枝さんの言葉を、「もう若くないです」と否定する。町内の入浴施設に隣近所三人組の女性たちで週二回通う。そうでもしないと体がもたないのがわかる。

一〇年前に付け替え道路の建設が始まるときに、最初に抗議行動を組んだのは、一三軒の家の女性たちだった。顔が識別されないようにマスクをし、お揃いの法被を着、人数を水増しするために案山子をつくって出陣した。ゲートの前に後ろ向きで並んで歌を歌った。今も座り込みの主力で半日交代でやってくる。そのときの「川原の歌」を現場で合唱してくれた。春風がそよぐような歌詞とメロディーがやさしい。

「男は生まれてからずっといる。女はよそから来る。それが男よりがんばってるんだから」と男性陣の石丸勇さんは感嘆する。

「女は女で苦労をともにしてきた。長男の嫁でばあちゃんもいて、みんな同じ立場だった。出ていく人もいる中で、隣近所、仲間は大事。反対して助け合いながらなんでも正直に本音でつき合える。この重さはお金では代えられない」

岩下さんは付け替え道路の工事が始まるまで、一〇戸を移転させた水面下の切り崩しを振り返る。

「この人賛成やろか、反対やろかと人が信じられない。だからって付き合わないわけにはいかない。一三軒になって結束は強くなったけど、その間はきつかった。私たちの年代で中止にせんと、子どもたちに申し訳ない」

隣近所3人組で温泉に連れて行ってくれた。左が岩下すみ子さん、真ん中が岩本菊枝さん、右が岩永信子さん。

座り込み現場で「川原の歌」を歌う地区の女性たち。「日本うたごえ祭典」でも合唱した。歌詞は「自然を守る人が住む」と結ばれる。

「土地を取られても何も変わらない」

「住民たちは追い詰められている」

虚空蔵山に登った帰り、川原の上流、全戸移転した無人の岩屋地区でぼくが撮影していると、川を眺めていた年配の男性が話しかけてきた。「懐かしいからきた」という。

「ダムができないと何のために出ていったかわからないからでは」

川原に戻ると地区に暮らすイラストレーターの石丸穂澄さんに道で出会った。「怖い人たち」と見られがちな住民たちの横顔をイラストで発信している。自宅の田んぼはずさんなダム関連の道路工事で水路が切られ、来年から営農できるか未定だ。

「脅しや嫌がらせは昔から受けていて慣れている。無理して作れば予算は何千億円もかかって困るのは県民。追い詰められているのは県のほう。土地を取られても何も変わっていない」

妹が川原に嫁いだという男性も隣町から座り込みに来ていた。

「妹は住み続けるという。法的には不法侵入。どうするのとは聞けない」

そう言いながらも週に一度は加勢に来る。新聞を見てはじめて来た男性、この問題はおかしいと志願してきた新聞記者、そして近隣から集まってくる支援者たち。一四〇メートルの阻止現場の奥行きは、思った以上に広かった。

石木川にはヤマトドジョウなど約20種の川魚がいて種類が多いのが特徴。シーボルトの標本採集も石木川でなされたのではないかと言われている。(絵・石丸穂澄)

「神主さんが来ているので死体が出たかと思った」とカメラを持って飛び出してきた石丸穂澄さんは「風景が変わっていく」と嘆く。神主は移転した家の屋敷神を合祀する神事を行っていた。

未来を取り戻すために

週末、川原の一画にティピと呼ばれるテントが出現した。満月の日に合わせ「田んぼフェス」が開かれ、コンサートや神事、法話、餅つきまで盛りだくさんだった。

主催した越智純さんは、次は本体工事という時期に「里山の暮らしはこうだった。原点回帰としてキャンプしてここでみんなで感じてダム計画を考えてみよう」と外部から祭りを持ち掛けた。セイタカアワダチソウが茂っていたかつての田んぼは「無断使用」。でもそれは地区内どこも同じ。

「農機で起こした人が『土が喜びよるごたる』と言っていた。来年は稲を植えられれば。ここはダムのおかげで砂防堰堤もない。まるで地区全体がビオトープでタイムカプセル。今の時代に向いたアウトドアやエコロジーライフの実験場にできないでしょうか」

集落に一歩入ると感じるなつかしさの正体はそれだった。もともと町にも近く、災害もなく住みやすい。新築した家も多い。だけどここは行政サービスの埒外だ。公民館も古くて、農地の区画整理も河川の護岸整備もない。

「時間が取れなくて畑の草は伸び放題」と石丸さんが週末にやってきたお孫さんと芋ほりをしている。岩本さんが「ここは県が買収したとこ」と畑で大根を抜いていた。座り込み現場で見る人も、平日は勤めの現役世代も、農作業に汗を流し、物珍しそうにお祭り会場に現れた。河原では子どもたちが遊んでいる。華やいだ週末だった。

「よく考えたらふるさとに守られてきたんだなあ」

ステージでスピーチした炭谷さんが口にした。川があれば子どもが遊ぶ、畑があれば野菜を育てる、イノシシがいれば罠を仕掛ける、月をめで広場があればお祭りをする……それはずっと昔からの人間本来の姿に見えた。ふるさとを守る闘いは、そんな未来をぼくたちの手に取り戻すことだろう。

週末に現れたテント村でフェスが開かれた。手前が越智純さん。

週末に孫がやってきて芋ほりをする。右が石丸勇さん。