中川村のたろう屋さんは自然食品や野菜を売っている。ぼくの本を置いてくれる数少ない店なので、新刊の『結婚がヤバい』をもって行くと、カウンターの横に探検家の関野吉晴さんの講演会のポスターが貼ってあった。

関野さんは一橋大学の探検部を作った人だ。探検がしたくて一番有利な職業の医者になるために大学を入りなおしている。

ぼくが一橋の山岳部に入った95年は、人類がアフリカから拡散していったプロセスを逆にたどる関野さんの「グレートジャーニー」がテレビで始まったころだ。関野さんは一躍有名人になっていた。山岳部のOBが「寮にいた関野さんのところに遊びに行ったら受験勉強してたよ」と思い出話をしてくれたことがある。たいがい山岳部も探検部も弱小サークルなわけで、学生時代はお互いに仲良しだったようだ。

大学を卒業してから登山の雑誌でフリーライターをしていたし、学生のころは大学山岳部の親睦組織の委員長をしていたから、登山家にも探検家にも割と知り合いがいる。学生時代の他大学の山の後輩が今では有名な登山家になり、当時ぼくが最初に講演に呼んだ早稲田の探検部の学生は、そのときの探検を本にして有名作家になった。そんな話をたろう屋さんと、いっしょにいたお客さんにつらつら話していたら「多分、この人すごい人ですよ」と2人で言い合っていた。

「もっと大事にしてほしいですよね」と言ってはみる。だけど「多分、この人……」とか言われてる時点でだいぶ負け惜しみっぽい。有名人と知り合いであることは、自分が何者かであることの証明にはなりはしない。

この年末年始、ぼくは三伏峠小屋の小屋番をさせてもらった。2016年に越してきて7年。途中離婚して残ったのは村だった。一人暮らしも慣れ、何か新しいことがしたくなった。

一昨年の年末、山の友達がぼくがここにいるものだから、うちをベースに塩見岳を目指し、ぼくもそのパーティーに混ぜてもらった。三伏峠小屋まではトレースがあったものの、その先は全部ラッセルだった。

帰り道、3時間の林道歩きで次々と行違ったパーティーは、「トレースありますか」と必ず聞いてきた。これはもしかして、トレースがあって小屋番がいたら商売になるんじゃないか。

三伏峠小屋はコロナの影響で冬季小屋を閉鎖していて、それはそれで地元の山ヤとしては、小屋の役割を果たせていないようで申し訳ない気持ちにもなる。だったら小屋番させてください、とオーナーに申し出て、冬季営業が実現した。

小屋開きに至るまで、何をどう用意したらいいのか、何度か知り合いの登山家や三伏峠小屋の夏の管理人さんに、隣町や小屋まで文字通り足を運んで相談した。結局、冬期小屋のある新館(別館)を開けさせてもらって、一人小屋番で営業をすることにした。事前に友人の新聞記者に宣伝してもらい、SNSを使って宣伝すると、若干ながら予約も入った。冬期はトイレの問題は頭を悩ませる。携帯トイレ利用を呼び掛けて環境への意識を持ってもらうというコンセプトにした。

入山日の12月22日は、この冬一番の寒波が入ったときで、トタンに板付けで締め切っていた新館の扉を開けて、ストーブに火をつけても小屋の中は温まらなかった。いっしょに来てくれた友人夫婦は、あまりにも寒いので、体を動かすために翌日の登山のためにラッセルをつけに出かけていった。夏の小屋番さんが用意してくれていたタンクの水500lは全部凍ってただの塊になっていた。これからどうなるのだろう、と思ったけど、とりあえず布団を出して小屋を掃除し、御品書きを書いて商品を並べたら「山小屋らしくなったじゃない」と戻ってきた友人たちに言われた。

翌日からお客さんが上がってきた。

山小屋の宿泊はガイド登山の人がお客さんを連れてきてくれると商売になる。知り合いのクライマーがお客さんを連れてきてくれたことはあっても、でもまだ宣伝も行き届いていないから、単独の人が専ら泊りに来てくれた。見てると若い女性の単独の人が小屋を利用して附近をあちこち登っているパターンがあった。山岳部出身で革靴を履いた女性2人組も小屋があるから上がってきてくれた。もちろん「体力が心配だから」と小屋利用で長丁場の塩見岳の往復にトライする人もいる。

ここからは、烏帽子岳、小河内岳、塩見岳と力量に応じて山頂を選べるし、悪天でも1日待てば山頂には立てる。富士山越しの初日の出も烏帽子岳から拝めるし外れはない。小さな小屋なので玄関に置いたテーブルで、お客さんと距離0で宴会になって仲良くなる。ちゃんと宣伝すればもっと人が来るようになると思う。何より冬山にトライする登山者の息遣いや高揚感が伝わってきてうれしい。

表で話し声がするので扉を開けると、3人の男性パーティーがザックを下ろしていた。聞くと「チーム猫屋敷」という。その名前に聞き覚えがあった。

それは大学山岳部のときにいっしょに登っていた、名古屋の大学の友人のFがいた安アパートの名前だった。大学山岳部はどこも1人か2人しかいなくて、そんな連中と仲間になってFもその1人だった。一途な登り方をしていたけど、卒業後に就職し、それを30ぐらいで突然やめて、今度はヒマラヤを目指すと言い出し、近所に猫がいるアパートを根城に仲間と登山を再開していた。

ところがその練習登山で鹿島槍ヶ岳に登って低体温症であっけなく亡くなった。体を鍛えすぎて体脂肪が減っていたのかもしれない。

当時Fの仲間に追悼集の原稿依頼をされて、結局書かないままで終わっている。後にも先にも引き受けて書かなかった原稿はその1本だけだった。「何書いていいかわかんなかった」と3人に宴席で謝る。3人はFのことは知らない。代表のYさんには不義理なことをした。

聞けばそれは16年前のことで、ぼくが離婚やその後子どもと会えなくなって、心の余裕がまったくなくなっていたころだというのに気づいた。毎月出していたミニコミの「並木道」もその時にはしばらく休刊している。何よりFの山登りは当時のぼくには希望だったから、ショックも大きかった。

ぼくが驚いたのは、Fは死んだし、Yさんも山には行かなくなったというのに、チームは続いてこうやって冬山にきてくれていることだった。Fが何かをしようとしたそのスピリッツは途切れていない。何者かになろうとしてそして何物かがたしかに残っていた。心が震えた。

そう考えると、ここにやってきた一人ひとりの物語の背景は、その人一人に止まらず果てしなく思え、そして輝いて見えるのだった。

猫屋敷の人々が下山した後、テント泊はあっても、小屋泊はしばらく途絶え、ぼくは誰も来ない山小屋に一人いた。それが小屋番の仕事でもあった。誰も来なくても一人ひとりの物語を応援している、とは思っても、やっぱり人と話さない日が続くのはしんどくなる。自分は世間からは忘れ去られた存在で、いったいどんな価値があるのだろう。

12日間の小屋番ライフを終え、12日分の凍ったウンコをザックに詰めると、入山時よりも重く感じた。歩きなれた道は新雪で覆われ、林道にたどり着くと土も出てくる。

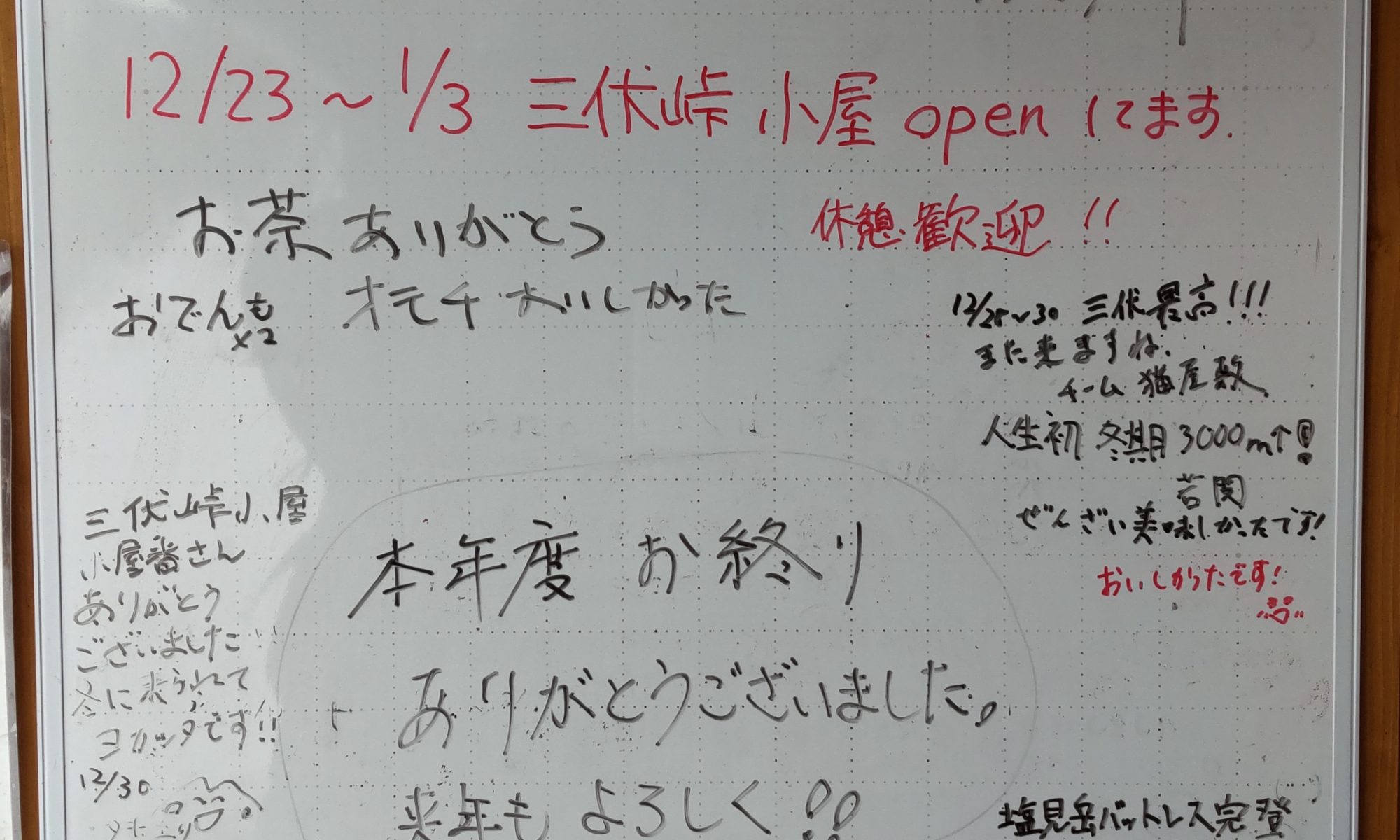

登山口の休憩所のホワイトボードが何やら書き込みでにカラフルだったので目を止める。そこには、冬山の感想とともに、小屋番への感謝の言葉があちこちに書き込まれていた。

ぼくが応援していたのではなく、本当は応援されていた側だった。

(2024.2.19「越路」38、たらたらと読み切り178)