https://www.yamakei-online.com/yama-ya/detail.php?id=2082

2022年09月17日

南アルプスの赤石岳(3121m)直下に立つ赤石岳避難小屋だ。18年にわたって夏の赤石岳にやってくる登山者を見守ってきた名物管理人・榎田善行さんは、2022年を最後に、山を下りることにした。長野県側の麓の大鹿村に住むライターが晩夏の赤石岳を訪ね、榎田さんの思いを聞いた。(→「前編」はこちら)

文・写真=宗像 充

赤石岳。山頂のすぐ左に避難小屋が見える

「人生避難小屋」

―― いろんな方がここにみえた。

4年前に80歳のおじいちゃんが聖岳からやってきた。30時間以上かけて歩いてきたという。手帳を見ると昭和40年の「山と溪谷」の付録の黄ばんだ登山手帳。格好も当時のまま。テントもツエルトも持っていない。

翌日暗いうちに出ていった。そしたら椹島への分岐のところで寒い中レスキューシートくるまっているという。駆けつけて「ヘリを呼びますから」といっても首を縦に振らない。多分80歳近くになって、山登りを思い出して昔の装備を引っ張り出したんだね。それが遭難騒ぎになってヘリで返された。

ところがその翌年、タイツにショートパンツを着た最新の登山装備を着て、「あのときはありがとね」と、同じおじいちゃんが現われた。「お前は山をやめろ」なんて言ったけど、そのおじいちゃんはそれが2度目の山の始まりだったんだね。うれしかったよ。

榎田さん

―― 出会いはやりがいにもなりますね。

おれもそうだけど、山やっている人は、どこかいびつな人が多いんだよ。とんとん拍子のやつは来ない。だけど、そんなやつこそかわいいと思っちゃって。山って逃げ込むところなんだね。下のストレスを山にきて発散する。そしてまた都会の戦場に出ていく。強面でもちょっと心が弱い、人と接するのが下手な人がやってくる。

座って悟りを開くのは座禅。山は歩いて悟りを開くから歩禅。一歩一歩自分の人生を考えながら登る。二万歩三万歩って禅を積んでいく。人生にみんな迷っている。

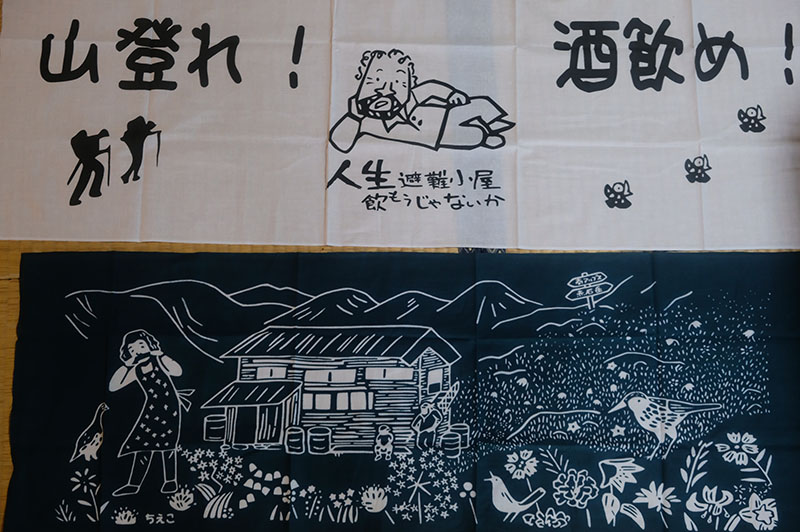

―― Tシャツや手ぬぐいには「人生避難小屋」って書いてあります。

ここに来て「ああ楽しかった。よかった」って。それでいい。

「人生避難小屋」と書かれた手ぬぐい

故郷の山

―― 赤石岳、南アルプスは榎田さんにとってどういう場所ですか。

おれは地元だから、学校の校歌で、赤石、赤石、赤石って歌ってきた。ほかにかっこいい山とか高い山とかある中で、赤石って心の響きなんだよね。山奥に赤石があって、そこからいろんなものが流れてくる。そこの小屋番になれたから、すごくうれしかった。

南アルプスの小屋番は地元の衆じゃない人も多い。故郷の山を守るって意識はない。そこはほかの人と違うと思う。最初に来たときに、ここは大事にしようってそう思った。

―― 今年を小屋番の最後にしたのはどうしてですか。

体がもつまでやるっていう選択もあったと思う。でも2019年に滑落事故があったときに、40代のときは飛ぶように行けたのが、そうはいかなかった。意地になって最後までいようなんて気持ちは、その時点でなくなった。若い人に譲ったほうが登山者は安全だろうと思った。

―― 18年で得たものはなんですか。

小屋番始めたころは40代で、山岳会でバリバリやっていて、登山者を指導してやろうなんて思っていた。でも結果的にはいろんな登山者に育ててもらった。

夜中の10時ごろ来る人だって、トラブルがあって遅くなる。「遅くなったんで心配しますよ」って受け入れて、「ありがとう」って言ってくれる。それぞれに深い思いがある。常にやさしく迎えてあげなさいって、その言葉だけは小屋に残したい。

―― 山小屋をやめた後は。

旅に出る。この18年、このシーズンにはどこもほかの景色を見ていない。山屋だから、夏のシーズンにはいろんなところに行きたい。まだ行ける年齢だから、第三の人生を始めたい。

赤石岳避難小屋からの朝日と富士山